Lectures maliennes

Je voulais partager mes lectures maliennes depuis bien longtemps… Depuis l’époque où nous avions passé un peu de temps à Bamako et où nous envisagions de nous y installer pour quelques mois, voire une année. Et puis, la vie nous joue des tours. Les plans changent et de nouveaux chemins s’ouvrent à nous. Il m’aura fallu du temps pour accepter, renoncer à ce projet et me replonger dans ces lectures.

J’ai aimé mon séjour à Bamako. Il m’a fallu du temps pour commencer à apprivoiser cette ville. Mais petit à petit, j’ai commencé à m’y sentir un peu plus à l’aise et à me créer une petite vie de quartier. J’aurais aimé y rester, m’y installer, prendre mes habitudes et construire mon projet. Depuis ce départ manqué, beaucoup de choses ont été remises en question et je me suis un peu perdue en chemin. Mais là n’est pas l’objet de cet article.

Comme vous le savez peut-être, j’aime découvrir un pays et sa culture au travers de ses auteurs et de romans qui en parlent. Une autre façon de voyager, de voir le monde et, surtout, une porte pour mieux comprendre le pays dans lequel on se rend, son histoire, sa culture, ses traditions, sa perception du monde. Pour chaque pays ou région où je vais, j’essaye toujours de lire un ou plusieurs romans d’un écrivain du pays ou dont l’action se situe dans le pays. Et c’est ce que j’ai fait lors de mon départ pour Bamako. Je me suis plongée avec bonheur dans les mémoires Amadou Hampâté Bâ, dans les Nouvelles du Mali, j’ai écouté le blues malien avec Lieve Joris et j’ai suivi l’aventure de Madame Bâ. Certainement des classiques. Mais quoi de mieux que de commencer par les classiques ?

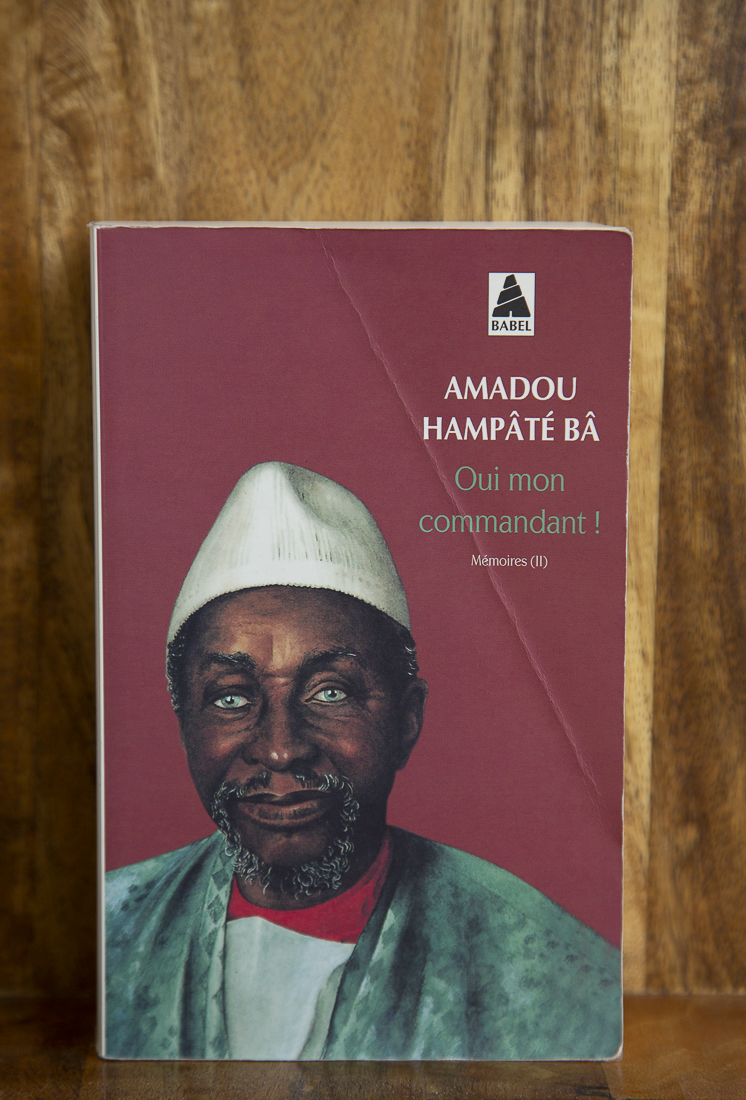

Amkoullel, l’enfant peul et Oui mon commandant, Amadou Hampâté Bâ

Si j’avais respecté les règles de bienséance africaine, c’est de ma mère que j’aurais dû parler en premier en commençant cet ouvrage, ne serait-ce que pour respecter l’adage malien qui dit : « Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le devons une fois seulement à notre père, mais deux fois à notre mère. » L’homme, dit-on chez nous, n’est qu’un semeur distrait, alors que la mère est considérée comme l’atelier divin où le créateur travaille directement, sans intermédiaire, pour former et mener à maturité une vie nouvelle. C’est pourquoi, en Afrique, la mère est respectée presque à l’égal d’une divinité.

Ces relations de bon voisinage et d’acceptation mutuelle reposaient sur le vieux fond de tolérance religieuse de l’Afrique traditionnelle animiste qui acceptait toutes les formes de pratique religieuse ou magico-religieuse et qui, de ce fait, ignora les guerres de religion.

Partir au Mali sans emporter dans mes bagages les Mémoires d’Amadou Hampâté Bâ et m’y plonger me semblait impossible. Ayant lu ce livre il y a déjà quelques années maintenant, je ne peux que vous donner mes impressions et mes souvenirs de cette lecture essentielle pour comprendre le Mali d’aujourd’hui. Dans ce premier volume, l’auteur raconte son enfance et son adolescence au Mali au début du 20e siècle. Il évoque ses parents, les traditions de son pays, de sa région, de l’« Afrique de la savane ». Il évoque sa formation tant traditionnelle que française ou coranique, la nature sauvage, la brousse écrasée par le soleil et le fleuve Niger, le colonialisme et ses effets sur la culture ancestrale et orale. Pour découvrir l’Afrique de l’Ouest, pour découvrir son Histoire, pour comprendre son passé et, surtout, son présent, Amkoullel, l’enfant peul est une merveilleuse porte d’entrée. J’aime les fresques familiales et historiques. Ici, on plonge dans les racines de sa famille. Mais aussi dans les histoires de victoires et de défaites des grands chefs, de coloniaux inadaptés et hautains ou ceux ouverts et tolérants, de la Grande Guerre. J’aime les romans d’aventures. Ici, on voyage dans le royaume de Bandiagara, à Bamako, à Bougouni… On traverse le pays à pied, à cheval ou en pirogue. On craint les rencontres avec les lions. J’aime que l’histoire d’un personnage se mêle à la grande Histoire, qu’elle me dévoile les choses de l’intime, les détails qui influencent le cours des choses. J’ai lu ce livre avec passion et curiosité. Je me suis laissé porter par cette langue contée, embarquée dans un monde que je découvrais les yeux grands ouverts et pour lequel je ressentais beaucoup de respect. Il s’agit ici d’un récit d’initiation au monde, aux traditions, aux coutumes. D’un récit de tolérance et d’ouverture. Et je me dis que nous avions beaucoup de choses à apprendre de ces hommes et femmes et que nous avons perdu beaucoup de valeurs, beaucoup de bon sens, beaucoup de justesse, en chemin.

« Accusé ! Lève la main droite et jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! »

Là, c’en était trop ! Comme piqué par un dard, Tidjani se dressa et secoua furieusement ses chaînes. Il tenta de lever sa main pour pointer son index vers le commandant afin de souligner ce qu’il allait dire, mais ne pouvant y parvenir, il se pencha par-dessus la barre et cria d’une voix tremblotante d’indignation :

« Comment peut-son supposer à l’avance que je ne dirai pas la vérité, alors que je n’ai même pas encore ouvert la bouche pour exposer les faits ? La vérité, je ne la pratique pas pour plaire à un homme, fût-il roi ou toubab (européen). Je la pratique parce que Allâh, par la bouche de son envoyé Mohammad, a commandé de toujours dire la vérité. Mais puisqu’on insinue que je pourrais ne pas la dire, et qu’on veut me faire jurer pour être sûr que je ne mentirai pas, je refuse de jurer. Et à partir de maintenant, personne n’entendra plus de ma bouche ni mensonge ni vérité. Que l’on fasse de moi ce qu’on voudra. Je ne parlerai plus. »

Le fait de n’avoir pas eu d’écriture n’a donc jamais privé l’Afrique d’avoir un passé, une histoire et une culture. Comme le dira beaucoup plus tard mon maître Tierno Bokar : « L’écriture est une chose et le savoir en est une autre. L’écriture est la photographie du savoir, mais elle n’est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l’homme. Il est l’héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu’ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. »

C’est la contribution obligatoire en vivres et en animaux de boucherie qui souleva, dans certaines régions, le plus de difficultés. À Bandiagara, le commandant avait d’abord envisagé de transmettre purement et simplement aux chefs de canton l’ordre d’avoir à livrer telle ou telle quantité de bétail ou d’aliments, à charge pour eux de répercuter cet ordre aux chefs de famille des villages de leur canton. Comme je l’appris plus tard, Wangrin était intervenu. « Mon commandant, avait-il dit en substance, c’est maladroit, ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder. En envoyant un ordre sans explication, vous allez semer la panique. De peur de tout perdre, les gens vont fuir de l’autre côté de la frontière, en Gold Coast, en emportant tous leurs biens avec eux. Il peut aussi y avoir des révoltes. Ce qu’il faut, c’est convoquer les responsables, leur expliquer que la France a besoin d’eux et que chacun doit faire des efforts pour nourrir les troupes qui combattent au front, car dans ces troupes, il y a des Africains, peut-être des parents. »

Le commandant eut la sagesse d’écouter Wangrin. Bien préparés psychologiquement, les gens acceptèrent les réquisitions ; ils apportaient même parfois spontanément leur contribution à l’effort de guerre. Au lieu de leur dire : « Réquisition ! » on leur avait dit : « Nous avons besoin de vous », nuance capitale pour les vieux Africains. Et comme beaucoup d’entre eux avaient des fils soldats en France, dans leur esprit ils donnaient pour nourrir leurs enfants. Si le commandant n’avait pas procédé ainsi, il y aurait eu un exode en Gold Coast qui aurait vidé la région de sa substance, et peut-être même des révoltes suivies de répressions terribles, comme ce fut le cas dans d’autres régions.

L’un des effets majeurs, quoique peu connu, de la guerre de 1914 a été de provoquer la première grande rupture dans la transmission orale des connaissances traditionnelles, non seulement au sein des sociétés initiatiques, mais aussi dans les confréries de métiers et les corporations artisanales, dont les ateliers étaient jadis de véritables centres d’enseignement traditionnel. L’hémorragie de jeunes gens envoyé au front – d’où beaucoup ne devaient pas revenir -, le recrutement intensif pour les travaux forcés liés à l’effort de guerre et les vagues d’exode vers la Gold Coast privèrent les vieux maîtres de la relève nécessaire et provoquèrent, de façon plus ou moins marquée selon les régions, la première grande éclipse dans la transmission orale de ce vaste patrimoine culturel, processus qui, au fil des décennies, irait en s’aggravant sous l’effet de nouveaux facteurs sociaux.

« Mon fils, je vais te donner quelques conseils qui te seront utiles pour toute ta vie d’homme. Retiens-les bien – elle marquait chacun de ses conseils en touchant le bout d’un de ses doigts :

« N’ouvre jamais ta malle en présence de qui que ce soit. La force d’un homme vient de sa réserve ; il ne faut étaler ni sa misère ni sa fortune. Fortune exhibée appelle jaloux, quémandeurs et voleurs.

« N’envie jamais rien ni personne. Accepte ton sort avec fermeté, sois patient dans l’adversité et mesuré dans le bonheur. Ne te juge pas par rapport à ceux qui sont au-dessus de toi, mais par rapport à ceux qui sont moins favorisés que toi.

« Ne sois pas avare. Fais l’aumône autant que tu le pourras, mais fais-la aux malheureux plutôt qu’aux petits marabouts ambulants.

« Rends le plus de services que tu pourras et demandes-en le moins possible. Fais-le sans orgueil et ne sois jamais ingrat ni envers Dieu ni envers les hommes.

« Sois fidèle dans tes amitiés et fais tout pour ne pas blesser tes amis.

« Ne te bats jamais avec un homme plus jeune ou plus faible que toi.

« Si tu partages un plat avec des amis ou des inconnus, ne prends jamais un gros morceau, ne remplis pas trop ta bouche d’aliments, et surtout ne regarde pas les gens pendant que vous mangez, car rien n’est plus vilain que la mastication. Et ne sois jamais le dernier à te lever ; s’attarder autour d’un plat est le propre des gourmands, et la gourmandise est honteuse.

« Respecte les personnes âgées. Chaque fois que tu rencontreras un vieillard, aborde-le avec respect et fais-lui un cadeau, si minime soit-il. Demande-lui des conseils et questionne-le avec discrétion.

« Méfie-toi des flatteurs, des femmes de mauvaise vie, des jeux de hasard et de l’alcool.

« Respecte tes chefs, mais ne les mets pas à la place de Dieu.

« Fais régulièrement tes prières. Confie ton sort à Dieu chaque matin au lever, et remercie-Le chaque soir avant de te coucher. »

« O Sidibé ! En Afrique, parler d’un pays sans parler de son chef, ou parler d’un homme sans parler de ses ascendants, c’est commettre une bévue impardonnable. De même que l’arbre doit sa force et son envergure à ses racines, l’homme doit d’être ce qu’il est à sa naissance, c’est-à-dire aux germes qui lui viennent de ses parents. Quant au pays, il doit sa paix et sa prospérité à l’intelligence et à la bonne administration de son chef. »

En ce temps-là, une hiérarchie naturelle, fondée sur l’âge, la naissance ou les qualités, régissait encore toue la vie africaine traditionnelle et déterminait les comportements : égards, courtoisie et obéissance envers les aînés, soutien et assistance de la part de ces derniers. Chacun avait le sens de son devoir et l’accomplissait sans contrainte, presque religieusement.

Amkoullel a grandi et est devenu un jeune homme, fonctionnaire de l’administration coloniale en Haute-Volta (Burkina-Faso). On le suit à travers ses nombreux voyages à travers le pays et du Mali au Burkina-Faso. Voyages qui lui donneront l’envie de collecter les récits oraux de ceux dont il croisera la route. Au travers de sa collecte et de sa constante recherche spirituelle, on en apprend un peu plus encore sur les traditions, les coutumes, la sagesse de ces peuples ancestraux mais aussi on évolue soi-même intérieurement. On réfléchit à nos choix, à nos actions, à notre façon de voir le monde. En même temps qu’Amkoullel. J’ai aimé me plonger dans la vie adulte de cet enfant dont j’avais suivi la formation. J’ai aimé ce nouveau regard porté sur le monde, les gens rencontrés, les hauts et les bas de sa vie de jeune homme, d’époux et de père et comment il évolue au fils des ans en essayant de maintenir les traditions (orales) vivantes malgré les effets et les impositions de la colonisation, tentant de faire cohabiter les coutumes de chacun dans le respect et la tolérance. Au-delà d’être une fresque de l’Afrique de l’Ouest coloniale de cette première moitié du 20e siècle, ces Mémoires proposent un éveil spirituel et questionnent notre monde et nos valeurs occidentales.

« (…) Interprète, dis au commandant d’être raisonnable ! Il me demande de lui donner des galettes d’argent qui ont été cuites en France, alors que lui-même est français. Moi, je suis un Touareg de Dori, où on ne sait fabriquer que des galettes de mil. Normalement, c’est moi qui devrais demander au commandant de me donner des galettes d’argent de chez lui, et non le contraire ! Si le commandant veut que je lui règle l’impôt que je dois à la France en chameaux, autruches, bœufs, moutons, chèvres, mil riz, beurre de vache ou même captifs, je peux le faire ; Mais s’il exige que je lui donne les galettes qu’il me montre là et qui sont cuites en France, alors c’est qu’il veut la bagarre. J’accepte ! Mais je le préviens : le Touareg que je suis se trouve dans la bagarre comme un poisson dans l’eau ! »

Il découvrit son bras droit et le tendit en avant :

« Interprète ! Dis au commandant de regarder mon bras. Il n’est ni moins blanc ni moins bien fait que le sien. Qu’il regarde mon nez : il n’est pas moins droit que le sien. Je suis aussi blanc que lui. Si nous étions seuls, d’homme à homme, le commandant ne me dicterait pas sa volonté, car il n’est ni plus fort ni plus courageux que moi. S’il le veut, je l’invite à un duel personnel sur les dunes, et je suis sûr de le vaincre. Mais non… le seul avantage que le commandant a sur moi, et qui lui permet de me tourmenter avec ses « je veux ceci » et « je ne veux pas de cela », c’est que son pays est plus fort que le mien. »

Dans l’Afrique de jadis, le fait d’avouer une mauvaise action n’avait rien de honteux ; au contraire, on admirait celui qui avait le courage de dire la vérité. Ce qui était honteux, incongru, voire jugé répugnant, c’était de se vanter de ses propres bonnes actions ou de parler de soi en bien, car, disait-on, « l’homme n’est pas bon dans sa propre bouche » – autrement dit, il est laid de parler de soi en bien, c’est aux autres de le faire ; les griots et les amis sont là pour cela.

C’était là l’une des raisons qui, dans l’Afrique de jadis, rendaient la plupart des récits crédibles. À cela s’ajoutait le fait que la mémoire africaine ancienne, typique des sociétés à culture orale, enregistrait une scène dans tous ses détails et la restituait ensuite telle quelle, sans la résumer, comme un film qui se déroule.

« Si tu n’es pas compris, au lieu de t’exciter et de trouver que ton interlocuteur est un imbécile, ou qu’il a la compréhension dure, il faut, toi, l’écouter et essayer de la comprendre. Quand tu le comprendras, tu sauras pourquoi il ne t’a pas compris : tu pourras alors ajuster tes propos de manière à être compris de lui. Peut-être as-tu parlé d’une manière top élevée, ou incompréhensible pour son entendement ou sa vision des choses ? C’est pourquoi il faut savoir écouter. Il faut cesser d’être ce que tu es et oublier ce que tu sais. Si tu restes tout plein de toi-même et imbu de ton savoir, ton prochain ne trouvera aucune ouverture pour entrer en toi. Il restera lui, et tu resteras toi. »

Pour lui, l’ensemble des conflits humains reposait sur quatre causes essentielles : la sexualité, l’appât du gain, le souci de préséance (« Ôte-toi de là que je m’y mette ! ») et la mutuelle incompréhension, compagne de l’intolérance.

Oui, mon Commandant ! Mémoires (II), Amadou Hampâté Bâ, Actes Sud, Babel, 1996

Ces deux tomes des Mémoires d’Amadou Hampâté Bâ permettent de mieux comprendre l’Afrique d’aujourd’hui, de mieux comprendre les traditions, les incompréhensions, les différences. Je suis sortie enrichie de ces lectures et je suis heureuse d’avoir découvert un monde et une culture si riches.

Nouvelles du Mali

Nouvelle proposition de lecture qui contraste bien avec la suivante par son format court. Alors que je recherchais des auteurs maliens, je suis tombée sur ce recueil de nouvelles des éditions Magellan & Cie : cinq nouvelles de cinq auteurs maliens dont Moussa Konaté. La nouvelle est un genre que je lis très peu et que j’affectionne pourtant car ce sont des immersions rapides et intenses dans des instants de vie. Tout l’art des auteurs est de nous faire sentir directement dans le sujet et de ressentir. Dans ces Nouvelles du Mali, l’objectif est atteint car chaque nouvelle est un fragment de vie malienne, de Bamako ravisseuse d’âmes aux enfants qui s’interrogent sur l’origine du sucre blanc. Les auteurs – Ousmane Diarra, Sirafily Diango, Alpha Mandé Diarra, Moussa Konaté et Yambo Ouologuem – nous plongent dans des ambiances très différentes. Ces nouvelles sont profondes, tragiques et empreintes d’humour, cet humour que j’ai ressenti lorsque j’étais à Bamako. Aucune ne laisse indifférent et la dernière, qui ne se déroule pas au Mali, m’a quelque peu troublée et mise mal à l’aise bien que son écriture soit totalement réussie, évocatrice tout en étant subtile.

Le collection « Miniatures » des Editions Magellan & Cie est une fabuleuse collection de recueils de nouvelles qui permettent de découvrir un pays, sa culture et ses auteurs. Au travers des nouvelles, on découvre l’âme d’un pays, ses traditions, son humour, sa façon de voir le monde. Notre vision du monde s’enrichit également. De plus, au travers de ces nouvelles, on fait la connaissance d’auteurs connus ou moins et d’une autre littérature. Parmi les auteurs présentés dans ce recueil, je ne connaissais que Moussa Konaté et sa série du Commissaire Habib. Dans la même collection, vous trouverez des nouvelles du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, d’Algérie et encore bien d’autres pays des cinq continents.

Dès qu’on met pied à Bamako, on y laisse le cœur ; dès que le cœur y dure, l’âme y perdure et y reste.

Nouvelles du Mali, Ousmane Diarra, Sirafily Diango, Alpha Mandé Diarra, Moussa Konaté et Yambo Ouologuem, Magellan & Cie / Courrier Internationel, coll. Miniatures, 2012

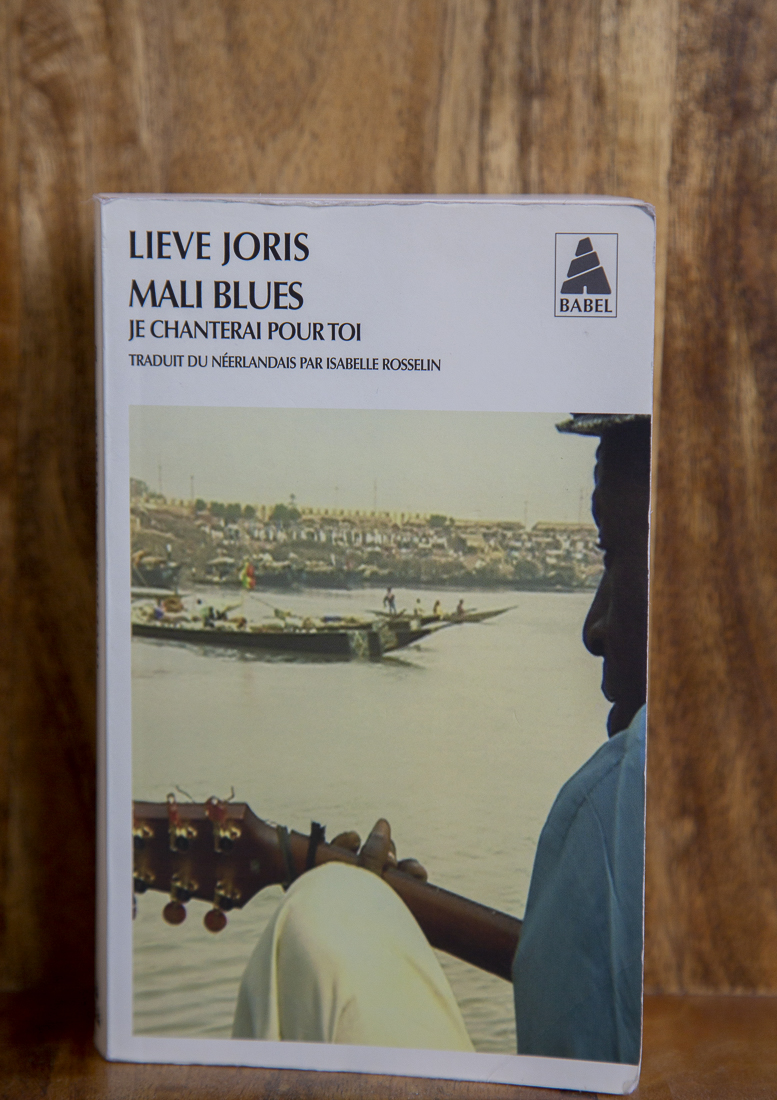

Mali Blues, Lieve Joris

Il fait partie de ces années d’espoir qui ont suivi l’indépendance, mais en cours de route quelque chose s’est brisé, d’une manière ou d’une autre sa carrière s’est retrouvée dans l’impasse. « J’ai tout fait pour mon pays, dit-il mais les hommes politiques sont ingrats, ils ne m’ont rien donné en retour. Des centaines de musiciens ont été décorés – certains n’étaient même pas maliens ! – mais moi on m’a toujours oublié. »

Comme il ne pouvait pas vivre de sa musique, il a exercé toutes sortes de métiers. Il ne s’est pas coupé des couches inférieures de la société, comme tant d’intellectuels de ce pays. Il fait toutes ses courses dans de petites boutiques près de chez lui.

Il y a sept ans, je voyageais librement dans un pays où je ne peux désormais plus me rendre. L’idée m’angoisse. C’est comme si des parties de ce continent s’enlisaient, redevenaient terra incognita. Et moi je n’irais que dans des régions sûres ? Qui témoignera alors de ce qui se passe dans des zones dangereuses ? Ces questions me hantent depuis que j’ai décidé de retourner en Afrique.

Parce que le Mali est la terre du blues et la terre de grands musiciens, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre de Lieve Joris sur Boubacar Traoré. Lieve Joris est une auteure belge de langue néerlandaise mais, c’est avant tout une grande voyageuse et spécialiste de l’Afrique. Avec Mali Blues, elle nous emmène pour un voyage en Afrique de l’Ouest, entre Mauritanie, Sénégal et Mali. Car dans ce livre, si son récit sur Boubacar Traoré occupe la place principale, trois autres récits, petites nouvelles, nous emmène à la découverte des gens, des lieux, des histoires de cette région. Encore une fois, j’ai aimé ces textes, ces voyages et les rencontres faites. Je trouve beaucoup de sagesse dans les propos des personnes rencontrées, dans les anecdotes vécues. L’Afrique me semble tant une Terre de sagesse quand elle ne s’oublie pas. Et puis, il y a cette façon, de parler du monde tel qu’il est à travers des choses réelles, du concret, du vécu des gens. Les conflits avec les Touaregs dans le Nord du Mali. La religion. Les effets de la colonisation et de la décolonisation. L’interventionnisme humanitaire mal placé. Le désenchantement. J’ai aimé ces récits parce que j’avais le sentiment de les vivre moi-même.

Ensuite, le récit consacré à Boubacar Traoré, chanteur et musicien, qu’elle rencontre et auprès de qui elle va vivre quelques semaines entre Bamako et Kayes. On découvre l’histoire de ce grand artiste qui vit dans la plus grande simplicité. Un homme discret, secret, qui n’aime pas parler de lui. Ce musicien, aujourd’hui reconnu internationalement, aura eu un parcours compliqué dans la musique, une vie en montagnes russes. Star dans les années 60, déchu à la fin de ces mêmes années et sans un sou, il retourne vivre à Kayes et devient ouvrier agricole pour faire vivre sa famille jusqu’à la fin des années 80 où il est redécouvert avant de sombrer dans le désespoir suite à la mort de sa femme, Pierrette. Il part alors à Paris où il devient un travailleur émigré pendant deux années avant d’être retrouvé à nouveau par un producteur anglais qui lui fait enregistrer son premier album en 1990. Il s’agit ici du portrait d’un homme dans son intimité et non d’une biographie. Un échange, un partage, une découverte. C’est drôle, touchant, vivant. Une autre manière de découvrir un pays, sa culture, son rapport avec ses artistes. Un texte et un artiste que j’ai aimés rencontrer.

Lors de ses premiers voyages en tant que sociologue, il redoutait les moments de prière. Il pouvait éviter une fois, deux fois, mais à la troisième, on commençait à s’en apercevoir. La Mauritanie est exclusivement musulmane. Les athées, ils ne savent pas ce que c’est ici. La première fois qu’il s’est senti obligé de prier avec les autres, il a eu l’impression d’être un affreux hypocrite, la deuxième fois s’est mieux passée et, depuis, il s’aplatit à terre comme les autres et ne se pose plus de questions. Il comprend son frère qui est passé du fervent athéisme ou mysticisme : quand on veut vivre avec ces gens, il faut s’adapter à leurs coutumes, sinon, on devient un excentrique. Il se demande combien de temps il lui faudra pour se sentir exactement comme eux. Cela lui permettra de résoudre de nombreux problèmes.

Tout Bamako semble se déplacer en mobylette. Des hommes bien habillés, munis de leurs porte-documents, des femmes coquettes, leur sac à main sur les genoux – je me demande comment ils parviennent à rester propres, car pour ma part, je suis couverte de poussière après chaque trajet.

Comme toujours, je suis surprise de la facilité avec laquelle les Africains acceptent les différences matérielles. Nous voilà échoués dans un taxi-brousse aux pneus désespérément usés, alors qu’un char de carnaval surréaliste, rempli de Blancs fortunés, nous passe sous le nez, et personne ne fait de remarque. Les Blancs ont tout, c’est comme ça.

Impatiente, je jette un coup d’œil à ma montre, mais assis à côté de moi sur le petit banc de bois, appuyé sur sa canne, Barou garde son calme. Quand la voiture est prête à partir, il dit d’un ton philosophe : « Je crois que nous avons un léger retard. »

(…)

« Vous devez certainement cultiver beaucoup de riz en Hollande ?

– Non, non, le climat n’y est pas adapté.

– Mais à Niono, ce sont des spécialistes hollandais qui nous apprennent à cultiver le riz ! »

Ça le dépasse. Que des gens viennent jusqu’en Afrique pour faire pousser ce qu’ils ne cultivent même pas dans leur propre pays !

Puis il me demande si, en Hollande, il y a aussi des paysans, et il est étonné de m’entendre répondre oui. « Je croyais que tous les Européens étaient des intellectuels. Parce que les Français qui vivaient ici laissaient toujours les Noirs faire le travail. »

En 1992, les chefs des Touaregs, qui se sont battus pendant des années pour l’autonomie, ont conclu un accord avec les autorités maliennes. Pourtant, les attaques, les vols et les disparitions mystérieuses persistent dans la région. D’après Sissako, les responsables sont des rebelles dissidents, mais il se trouve aussi parmi eux de simples bandits qui, pour frapper, profitent du vide de pouvoir laissé par la rébellion.

Les chats apprivoisés dans les jardins des Blancs les faisaient rêver. Il ne fallut pas longtemps avant qu’ils disparaissent, les uns après les autres. Me voyant frémir d’horreur, Kar rit. « Il y avait tellement de viande sur ces chats que, le soir, nous n’avions plus faim. Et que c’était tendre ! Surtout les cuisses. – Vos mères savaient d’où venaient ces chats ? – Non, on ne leur disait pas. Ma mère n’aurait pas été d’accord, parce que mon père travaillait pour un Blanc. »

Au début, l’histoire de Kar m’a répugné, mais maintenant je l’écoute avec un malin plaisir. Les chats des Blancs que je connais à Bamako mangent de la viande que leurs boys ne peuvent même pas s’offrir. Le souvenir d’une ambulance pour animaux à Amsterdam, venue sauver un chat évanoui à la suite d’un incendie dans mon quartier, me met toujours mal à l’aise. Dire que Kar et ses amis tordaient le cou à ces symboles indolents du bien-être occidental !

Au début, il parlait à contrecœur des textes de ses chansons, mais maintenant nous cherchons une personne susceptible de les traduire. Nous fixons un rendez-vous avec un jeune homme qui sait écrire aussi bien le bambara que le français et nous lui achetons un cahier pour qu’il puisse se mettre au travail. Comme il ne se montre pas, Kar rouspète : « On ne peut pas compter sur un Africain. Peut-être qu’on lui a dit qu’il aurait dû demander de l’argent ou qu’il pense que tu vas partir avec son travail pour faire fortune en Europe. »

S’il ne s’agissait que de lui, il ne pousserait pas l’affaire plus loin, il connaît les Kayésiens, mais pour me montrer qu’il a raison, nous rendons visite au jeune homme. Il fournit une vague excuse ; il devait se rendre à une fête donnée pour une naissance. Kar lui reproche de ne pas nous avoir prévenus, ce qui met l’autre en colère : Kar ne doit pas s’imaginer que, parce qu’il est une vedette, il peut venir l’insulter dans sa propre maison !

« Qu’est-ce que je te disais ? dit Kar d’un air triomphant quand nous nous retrouvons dans la rue. Il y en a qui ne veulent pas avancer. – Mais pourquoi ? – Parce qu’ils ne veulent pas être heureux. Il y a des Kayésiens – si on les emmenait au paradis, ils crieraient : laisse-moi partir ! Ils préfèrent aller en enfer ! »

Nous racontons l’histoire à Maciré. « Vous pouvez vous estimer heureux qu’il ne se soit pas mis au travail, dit-il, il est capable d’aller raconter que c’est lui qui a écrit et composé les chansons de Kar ! »

Mali blues. Je chanterai pour toi, Lieve Joris, Actes Sud, Babel Aventure, 2002 (Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin)

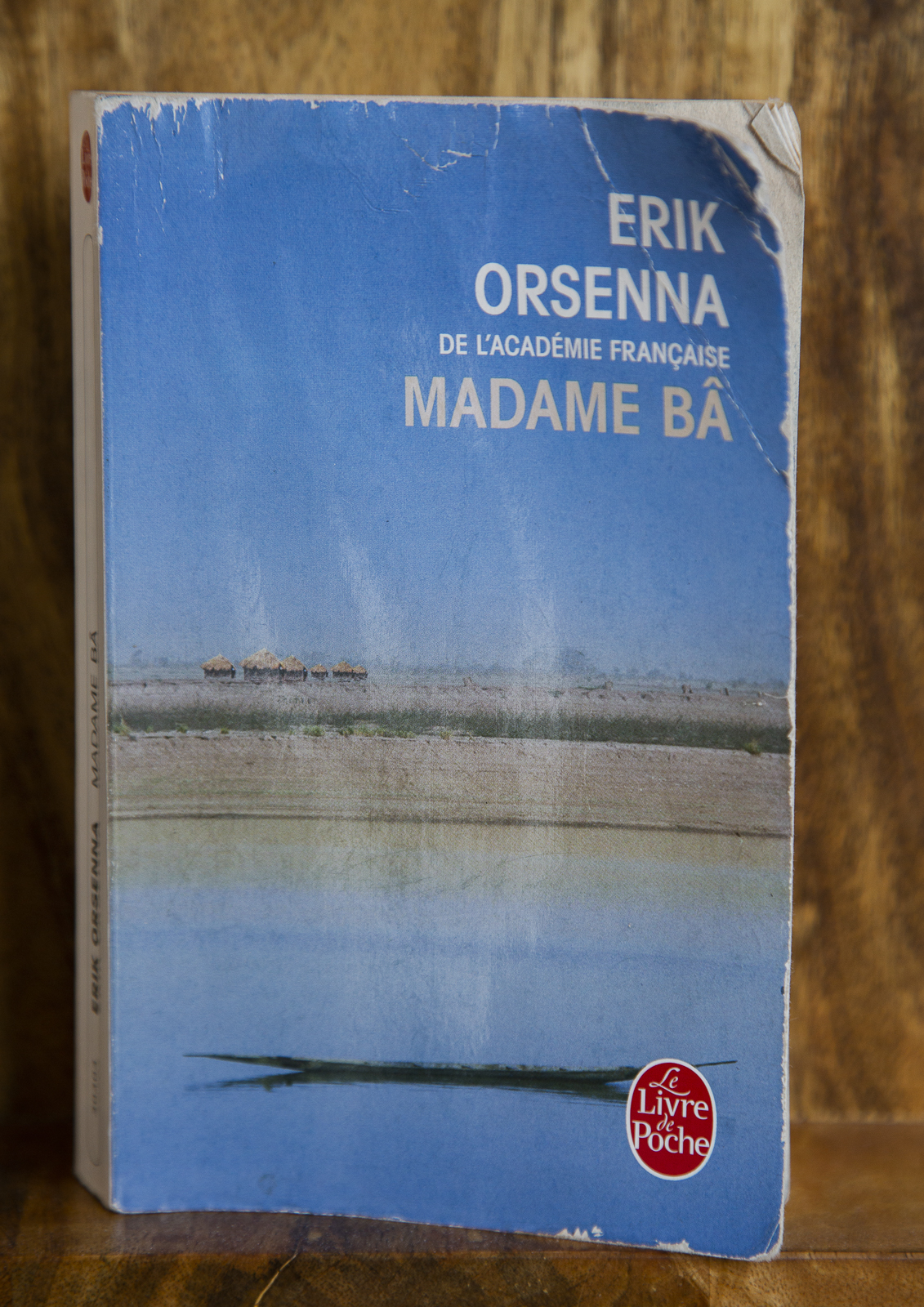

Madame Bâ, Erik Orsenna

Notre bonheur doit être notre secret le mieux défendu.

« – Que se passe-t-il en Afrique ? C’est le grand désordre. Tout le monde régente la parole, on dirait : le forgeron, les traditionnistes, les griots… – S’il te plaît, ne mélange pas tout, Marguerite ! Les forgerons font remonter du cœur de la terre les secrets. Les traditionnistes racontent les plus anciennes des histoires des hommes. Et les griots ne sont que des brodeurs, la vérité n’est pas leur souci. »

En Afrique, le pire n’a pas de fond.

Enfin, dernière proposition de lecture malienne, Madame Bâ d’Erik Orsenna. J’ai adoré ce livre et surtout l’originalité de sa structuration. Madame Bâ souhaite se rendre en France pour retrouver son petit-fils Michel dont elle n’a plus de nouvelles. Elle doit donc remplir un formulaire de demande de visa et se rend pour ce faire chez un avocat. Ce formulaire de demande de visa devient le prétexte de ce roman. Au travers des différentes cases à remplir, Madame Bâ raconte son histoire, sa vie. Car une vie, un nom, une profession, un lieu de naissance, une nationalité, un statut, des noms d’enfants ne peuvent se résumer en un mot. Et cette histoire est passionnante ! Car elle retrace l’histoire d’une femme, mais d’un pays aussi. Au travers d’un destin individuel, on s’ouvre à l’universel. La condition des femmes, des femmes Africaines surtout, l’amour et la maternité, l’éducation et les traditions, les espoirs de la jeunesse, les rêves brisés et les réalités, les liens entre le vivant, l’illusion de la France et de l’Occident… Une ode à l’Afrique, ou tout du moins à ce pays, à sa culture, ses traditions, sa richesse, sa sagesse… Mais une Afrique aussi violente et avec peu d’espérance… Dans ce texte, une lettre au Président de la République française, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de sensibilité, beaucoup d’humour. L’écriture est rapide et vivante. Elle semble suivre le rythme de la parole et des pensées.

Car une femme africaine est sept fois une femme :

- Elle descend en droite ligne de la première d’entre elles, Lucy.

- Le bas de son ventre excisé et infibulé résume toutes les tortures infligées aux femmes depuis le fond des âges par la meute des hommes.

- De l’aube jusqu’à la nuit, sans cesse elle travaille tandis que son époux assis sous l’arbre palabre.

- Plus qu’aucune autre au monde, elle enfante. À croire que son utérus est la meilleure demeure pour la semence masculine.

- Plus qu’aucune autre au monde, elle jalouse. Sans cesser, bien sûr, de sourire hypocritement à ses rivales concubines.

- Plus qu’aucune autre au monde, son cul, l’âge venant, atteint des records de circonférence. Déesse souveraine de la graisse, ridiculisant pour toujours les régimes perpétuels de vos maigrelettes compagnes.

Plus qu’aucun être humain au monde, les catastrophes l’accablent sans jamais, jamais l’abattre.

Ja-lou-sie.

Nous répétions ces trois syllabes avec effroi et ravissement. Ainsi donc s’appelait la démone qui nous hantait le cœur. Il faut que vous compreniez que chez nous, en Afrique, haute terre de la polygamie, cette torture, la jalousie, prospère comme peut-être nulle part ailleurs. Nos vies à nous, les passionnées de Marie-Claire, en sont la preuve. Sous nos grands sourires, sous notre gaieté perpétuelle, nous souffrons. Souvent le martyre. Vous aimeriez, vous, que votre femme, le soleil de votre vie, se choisisse un deuxième époux, plus jeune, et puis un troisième et qu’ils viennent tous s’installer à demeure et qu’ils partagent à leur guise le soleil de votre vie ? Oui, figurez-vous, nous souffrons. Mais le mot correspondant à cette douleur est tabou. Habile stratégie des hommes, maîtres de la terminologie. Privées du mot, les femmes ne peuvent nommer leur douleur. Et donc elles endurent. En silence.

« La France est un ogre : tu veux qu’il t’aspire et te roule dans sa bouche et te suce et te ronge et rejette tes os quand il n’aura plus faim ? Tu veux devenir cette carcasse de poulet, là, qui se dessèche sur le sol, dédaignée même par les mouches, c’est ça que tu veux ? La France est blanche : ta peau noire n’y sera qu’une salissure. La France est froide : toi si frileux, tu y grelotterais même en été. La France est grise : les couleurs n’y viennent plus, de peur d’être mangées. La France est sourde et muette : un passant, un voisin ne répondent pas quand on leur parle. Tu sais faire les additions ? Blanche + froide + grise + sourde + muette, ça donne quoi ? Calcule bien. Ça donne l’enfer. Tu ne vas pas me dire que tu préfères l’enfer de là-bas aux difficultés d’ici ? »

Puisque rien n’allait comme il aurait fallu, puisque les échangeurs rongés de chez nous finançaient l’opulente démocratie de chez vous, puisque les maries les plus vieux aux queues les plus molles épousaient les femmes les plus jeunes aux ventres les plus avides, puisque les progrès de la médecine sauvaient des nourrissons que la malnutrition tuait le jour d’après, puisque nos coquettes Noire dépensaient des fortunes pour s’éclaircir la peau et se défriser la chevelure, puisque les plus vaillants de nos hommes préféraient partir chez vous se faire éboueurs plutôt que ramasser chez nous, chez eux, les ordures qui empuantissaient les rues, puisque l’on s’épuisait à prier pour appeler la pluie tout en coupant les arbres, seuls remparts contre le désert, puisque les riches s’enrichissaient chaque semaine davantage et que les pauvres avec obstination s’appauvrissaient, bref, puisque le monde était raté, Dieu tout-puissant, veuille excuser cette insolence, il semblait nécessaire et urgent de reprendre la Création à zéro.

Et puisqu’au commencement était le Verbe – sur ce point, la Bible et le Coran tombent d’accord -, Marguerite, le matin de ses cinquante ans, décida d’utiliser l’entièreté des forces qui lui restaient à enseigner aux enfants la Parole et l’Écriture. On pouvait nourrir l’espérance que, une fois instruites et bien instruites, ces nouvelles générations bâtiraient une autre planète, plus douce à vivre que la précédente.

Côtoyer les départs. C’est sans doute la dernière façon d’espérer quand on n’a plus d’espérance.

La rébellion était leur seul vrai pays. Que reste-t-il à des nomades quand des instances lointaines se mettent un beau jour à élever des frontières à travers le désert ? De quel droit quelqu’un peut-il interdire à des troupeaux d’aller paître où bon leur semble ?

(…)

Si son petit Michel ne l’avait pas appelée à l’aide, si elle avait eu le loisir de flâner en chemin, Mme Bâ aurait apprécié ces Touareg : aucune maladie de la boussole, chez eux, aucune manie de l’immigration. Ce désert était leur terre, à jamais. Quelle que soit sa dureté. Que personne, seulement, ne s’avise de les asservir.

Madame Bâ, Erik Orsenna, Le Livre de Poche, 2005

Nous en restons là avec ces premières lectures maliennes et de jolies découvertes. Je souhaiterais pour la prochaine série vous proposer davantage d’auteurs maliens. Vous en connaissez ? Lesquels me conseillez-vous ?

Cette page contient des liens affiliés. Si vous achetez ces livres en suivant ces liens, vous ne paierez pas plus cher et vous nous permettrez de toucher une petite commission qui nous permettra d’entretenir ce blog.

Articles liés

Quand les livres sont une invitation à la marche #4

Comme nos déplacements sont à présent limités, j’ai choisi de partager quatre lectures qui sont une porte vers l’évasion, l’aventure, la vraie vie telle que je l’entends et le mouvement. J’aime la marche. J’aime ce rythme lent qui permet de retrouver une...

L’histoire de Chronique d’un départ

En mai 2010, assis sur les remparts de Saint-Malo, en pleines rêveries et discussions suscitées par nos diverses rencontres au Festival des Étonnants Voyageurs, nous décidions de changer de vie et de prendre la route. Plus encore, devenir nomades. Vivre l’aventure de...

Quand les livres sont une invitation à la marche #3

Ce sont les vacances, le soleil brille, le rythme ralentit, les oiseaux chantent et l’envie de s’installer à l’ombre d’un arbre et d’ouvrir un livre s’empare de nous. L’été suscite inévitablement ce besoin en moi. Lire. Lire. Et encore lire. Dehors, les...

De ta sélection je n’ai lu que Amkoullel, l’enfant peul et c’était il y a longtemps. Je n’en ai pas gardé grand chose, juste la sensation de tout un univers qui s’ouvrait à moi.

Mais j’aime beaucoup Erik Orsenna et je ne sais pourquoi je n’ai jamais lu Madame Bâ (enfin si, peut-être car j’ai plus d’envie que de temps). Mais là à choisir, celui qui me donne le plus envie est Mali Blues dont tu avais déjà parlé (sur les réseaux sociaux peut-être).

Tiphanya Articles récents…Mois par mois : mars et avril 2019

Si tu le souhaites, je peux te le mettre de côté… Celui que j’ai lu le plus rapidement était Madame Bâ… Les autres m’ont demandé plus de temps… Alors, si je devais faire équation temps/envie, je prendrais Madame Bâ.