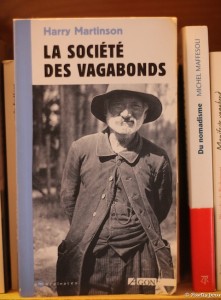

Plongée dans la Société des vagabonds avec Harry Martinson

Toujours dans mon envie d’en savoir un peu plus sur les nomades, sur ceux qui prennent la route non pas pour voyager mais parce qu’il en est ainsi, par nécessité, je me suis plongée dans les pensées d’un vagabond suédois, Bolle, héros du roman La Société des Vagabonds de Harry Martinson, publié chez Agone.

Toujours dans mon envie d’en savoir un peu plus sur les nomades, sur ceux qui prennent la route non pas pour voyager mais parce qu’il en est ainsi, par nécessité, je me suis plongée dans les pensées d’un vagabond suédois, Bolle, héros du roman La Société des Vagabonds de Harry Martinson, publié chez Agone.

Harry Martinson et la littérature prolétarienne

Harry Martinson est né en Suède en 1904. Abandonné par sa mère à l’âge de six ans, il connaît alors la pauvreté, la misère sociale et l’exploitation. Il relate d’ailleurs son enfance dans deux romans autobiographiques, Même les orties fleurissent et Il faut partir. Au début des années 1920, il s’enfuit de Suède et parcourt les mers du globe en gagnant son pain quotidien tant sur mer que sur terre grâce à de petits boulots. En 1927, il revient en Suède atteint de tuberculose, il commence à fréquenter les cercles socialistes anarchistes et à écrire et publier ses premiers poèmes. Issu des classes populaires, Harry Martinson est un écrivain prolétarien. Il appartient à cette génération d’écrivains suédois, dont font partie Vilhem Moberg, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, qui a renouvelé et modernisé la littérature suédoise. Ces écrivains, issus du peuple, ont introduit au centre de leurs écrits l’homme au travail ainsi que le roman collectif, le roman qui exprime la voix d’une communauté et non plus celle d’un héros. Leurs sujets sont purement réalistes, car souvent inspirés par leur propre vécu. Pas de théorie. Pas d’idéalisme. Harry Martinson reçoit le prix Nobel de littérature en 1974, quatre ans avant sa mort.

La Société des Vagabonds

Le roman s’ouvre sur un atelier d’une manufacture de tabac où Bolle, cigarier, salue son rival, Cagliostro, qui descend du bureau de Dolly, la femme convoitée. Au moyen de cette seule scène banale, Martinson ouvre un monde de réflexion en évoquant le travail du tabac et l’art de rouler les cigares, l’amour déçu, les petites haines et mesquineries mais aussi l’industrialisation de la confection des cigares, le tabac et tout l’imaginaire qui y est lié, l’émigration vers les Etats-Unis et la profondeur intérieur de son personnage. Cette première partie, « Les cigariers », me décontenance. Je ne lis pas ce que je m’attendais à lire : un roman sur les vagabonds. Et pourtant, les vagabonds sont bien le sujet du livre. Martinson met tout simplement en place les fondations de son histoire, les conditions de ce vagabondage. A la fin du 19e siècle, le capitalisme et l’industrialisation remplacent petit à petit les artisans et ouvriers des manufactures par des machines. A ces hommes, le plus souvent, sans travail, sans avenir, il reste soit la possibilité d’émigrer vers l’Amérique soit la route et la mendicité. Si au départ ces hommes sont peu nombreux, avec les années et les crises successives, le nombre de vagabonds sur les routes de Suède, Norvège et Finlande augmente. Mais là n’est pas l’objet du livre. Martinson pose en effet le constat de ces conditions économiques et sociales qui les poussent à la marginalisation, mais il s’interroge davantage sur la vie d’un vagabond et pourquoi il le reste. Au travers de Bolle et d’autres aussi. Ces hommes deviennent trimardeurs un jour et le restent ne sachant même plus pourquoi ils sont sur la route. C’est leur condition et il semble difficile d’en sortir. Certains mêmes ne sauraient plus vivre autrement. Et refusent de retourner dans un système qui ne leur correspond pas.

Ces hommes-là sont égarés. Et on leur reproche leur égarement. De ce fait, ils adoptent une attitude de défi. Ils bravent le travail en le refusant. Ils ont fait une découverte sur laquelle les autres hommes édifient tout au plus – très rarement – des théories mais ils ne l’ont pas faite personnellement. C’est qu’il y a une part de sadisme dans l’obligation faite à l’être humain de travailler. A eux d’en tâter aussi ! dit-on. De sentir l’effet que ça fait de damer le macadam ou de tailler des pavés ! Que ces canailles sachent ce que c’est que de faire bouillir de l’asphalte et de sa balader au soleil auprès de cette marmite infernale ! Ici les hommes font la grève pour de bon. Ils ne la font pas pour des raisons d’ordre économique ou social. Non, ils refusent simplement les directives, ce goût de la torture qui est inséparable de l’obligation de travailler. Ce que nous appelons paresse est de leur part une grève purement physiologique dirigée contre le travail obligatoire conçu comme un tourment, contre une hypocrisie qui s’est donné le nom d’ « honneur au travail ». Les hommes qui sont couchés là avec leur veste sur la tête sont paresseux, déprimés et égarés. Mais ce sont des hommes. Et ils ne sont pas paresseux, déprimés et égarés parce que c’est amusant de l’être. Ils le sont parce qu’ils se sentent mal à l’aise. Ils sont vagabonds par malaise. Et ils fuient ce malaise. Ils espèrent un miracle. Ils sont trimardeurs par impuissance. Et les gens osent les attaquer et leur faire des reproches chaque jour et à chaque instant parce qu’ils sont relativement peu nombreux et que le vagabondage est un phénomène assez inoffensif car il ne donne pas à ceux qui blâment l’impression d’être eux-mêmes aussi impuissants que ceux à qui ces blâmes s’adressent. Mais les guerres sont acceptées par des millions et des millions d’hommes uniquement parce que les hommes se sentent impuissants devant elles. Ici on a jeté les haches à la mer. Au lieu de cela, on s’en prend à des vagabonds. On ose faire ça. Et c’est pour cette raison que je vous ai amenés ici. Pour que vous voyiez que le désir de jouissance ne s’y livre pas précisément à des orgies.

Être vagabond, ce n’est pas l’image idéalisée que l’on peut se faire de l’homme sans maison, sans contrainte, sans charge, totalement libre dans ses gestes et sa pensée, vivant grâce à la nature et à la charité. Ce n’est pas non plus un bon à rien, un vaurien, un paresseux, un criminel. Non, être vagabond, ce n’est pas cela. Harry Martinson casse nos croyances, nos idées préconçues. Être vagabond c’est vivre avec la peur des autres et la sienne. Vivre avec la peur que l’on suscite chez les bien-pensants, chez les femmes, chez les paysans. Peur d’être agressé, volé, violée. Vivre avec les conséquences de cette peur chez les citoyens : les regards, la méchanceté, les insultes, l’humiliation, la solitude. Car, comme on le sait, les marginaux font peur et éveillent les haines et la jalousie. Et Martinson réussit parfaitement, sans emphase, à montrer et à faire ressentir cette hostilité. Les vagabonds doivent aussi vivre avec leur propre peur : celle de la peur des autres et des conséquences, de la police, de demander à manger, de gêner, de se faire chasser. Davantage que de la nature qui, même si elle peut se révéler très hostile, les protège, les nourrit et les lave.

La peur était le plus grand problème du monde et le plus grand problème vagabond était la peur de la peur. La peur exagérée que les gens aient exagérément peur de lui.

Il lui arrivait d’entrer dans une cuisine et de rester sur le pas de la porte, tremblant et apeuré comme un chien maté, en voyant avec désespoir que les gens avaient en fait aussi peur de lui que d’un tigre du Bengale.

La peur d’être soupçonné de tous les crimes possibles et impossibles dans un monde où le malentendu est inévitable, étant donné que nous n’avons qu’une vue partielle des choses cette peur déroulait son mauvais fil conducteur tout le long de la route du vagabond professionnel. Elle était constante et déterminait sa manière de voir, sa faculté de compréhension et sa conduite au cours des ans.

Il vivait une vie absolument invraisemblable aux yeux de la plupart des gens. C’était quelqu’un qui avait sans cesse totalement peur, toujours en train de voyager dans un labyrinthe de milliers de groupes humains plus ou moins effrayés.

Être vagabond, c’est apprendre à mendier, à demander la charité, à apprendre les codes de la mendicité, à avoir faim et froid, à vivre dans une solitude extrême. C’est vivre dans la réalité. Ces chemineaux sont des marginaux, des solitaires, des penseurs, des philosophes. Ils sont au monde. Ils ont une perception beaucoup plus sensible du monde et de la vie. Ils sont au-delà de notre réel. Dans une dimension quasi métaphysique.

Dans tous les pays, il existe des milliers de gens qui ne veulent pas de la réalité de la majorité. Ils n’y voient qu’enfer et damnation. Et ils prennent la route, quoique ce soit également un enfer de crainte et de blâmes. Mais il le faut quand même. Ils partent malgré tout. Par malice et par esprit de rébellion, à défaut d’autres motifs.

Personne ne me donnera des ordres. Je l’interdis. Ils me défendent de marcher, eh bien, je leur refuse le droit de me commander, de me dire quels chemins suivre. C’est comme ça. Et pas autrement. (…)

Ils honorent l’être qui reste cloué sur place. Et ils persécutent celui qui prend la route.

Ils nous enferment à Berget, nous condamnent aux travaux forcés. Simplement parce que les sédentaires sont la majorité et les nomades la minorité. Et ils imposent à celle-ci l’illégalité. Mais la minorité s’évade, s’enfuit. Et c’est bien ! Elle ne peut rien faire d’autre que s’évader et s’enfuir loin d’eux, leur mentir et les braver.

Martinson offre un texte unique sur les vagabonds, une expérience vécue de l’intérieur. Avec une écriture sensible, imagée, poétique. Son propos est engagé. J’ai lu ce livre en suspension. Non pas avide de connaître la suite, mais plutôt comme plongée dans un autre univers, une autre réalité. Une réalité qui ressemble bien plus à la réalité. Nos propres perceptions étant faussées car nous ne sommes plus en lien direct et essentiel avec la nature et ce qui nous entoure. Parce que nous sommes plus à l’écoute du monde.

Bien que considéré comme étant un roman, La Société des vagabonds me semble plus se rapprocher d’une série de nouvelles avec des personnages récurrents et dont le personnage principal est Bolle. Je dirais même que certains chapitres relèvent plus du conte philosophique ou du mythe. Chaque chapitre est une histoire en elle-même qui nous invite à découvrir différents aspects du vagabondage, les règles de bienséance, des légendes et des croyances, des faits étonnants, d’avoir des aperçus de la vie dans les campagnes suédoises. Ce qui permet de respirer et de penser entre chaque immersion dans la société des vagabonds. Ce roman n’est pas écrit dans le but de nous divertir. Ce roman est un engagement, une volonté, un acte esthétique et politique. Un point de vue supplémentaire dans mon approche des nomades.

Les éditions Agone

Agone est une maison d’édition indépendante née à Marseille en 1990 et issue d’une revue du même nom. Sa ligne éditoriale est la constitution d’un fonds, à contre-courant du monde de l’édition actuel, en publiant des ouvrages subversifs, des ouvrages qui invitent les lecteurs à réfléchir sur le monde comme il est avec l’éclairage du passé et de penseurs actuels, des ouvrages pour comprendre aussi les combats d’aujourd’hui et de demain. J’apprécie cette maison d’édition car elle ne choisit pas la facilité ni le conformisme. Elle ne se construit pas en fonction de l’actualité ni en fonction de la notoriété d’un auteur. Elle reste fidèle à sa ligne et à ses principes. Elle est engagée et libre. Je vous invite fortement à découvrir son catalogue.

La Société des vagabonds, Harry Martinson, traduit du suédois par Denise et Pierre Naert, texte revu par Philippe Bouquet, Agone, coll. Marginales, 2004

Une jolie critique qui offre une autre approche du roman à découvrir sur Critiques Libres.

Cet article contient un lien affilié. Si vous êtes intéressés par le livre, en l’achetant via ce lien, vous me permettrez de gagner une petite commission et ainsi de poursuivre notre aventure bloguesque.

Articles liés

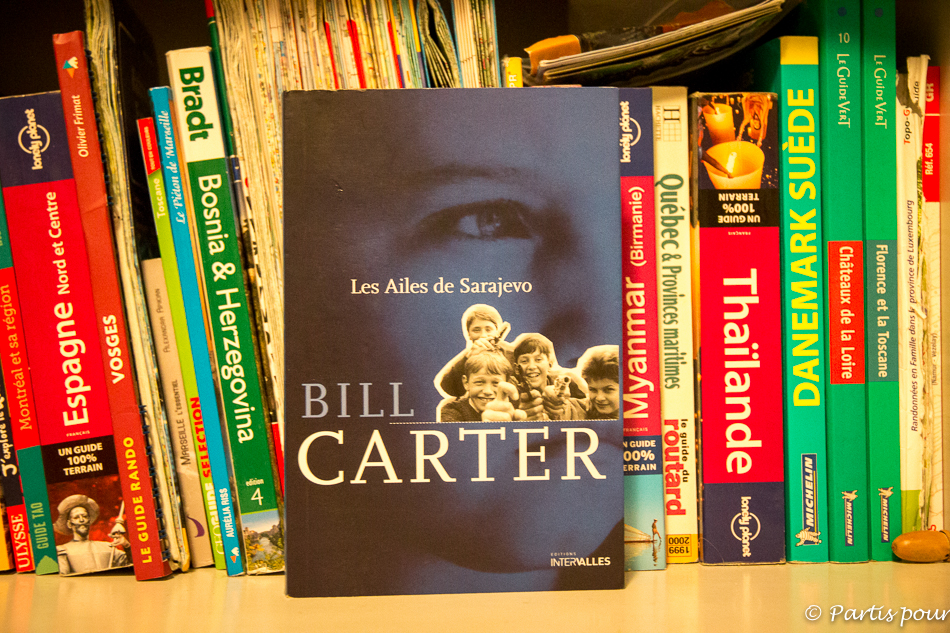

Quand Sarajevo a des ailes

Voyager passe aussi par les livres et cela faisait bien longtemps que je ne vous avais plus embarqués pour un voyage dans l’espace et le temps. Je reviens donc avec un récit, Les Ailes de Sarajevo de Bill Carter, qui nous emmène à Sarajevo au cœur de la guerre...

L’Homme nomade vu par Jacques Attali

J’ai enfin terminé L’Homme nomade de Jacques Attali. Une vraie lecture nomade puisque je l’avais commencée dans l’avion qui m’amenait à Lloret de Mar et je le termine, ici, à Sarajevo. Un essai dense, et parfois indigeste, qui retrace, sous l’angle du nomadisme,...

Lectures danoises : Jepsen et Davidsen

Lorsque je pars découvrir un pays, j’aime me plonger dans sa littérature. De la littérature danoise, je ne connaissais que les classiques Hans Christian Andersen et Karen Blixen. Avant de partir, je me suis donc quelque peu renseignée sur les écrivains du pays...